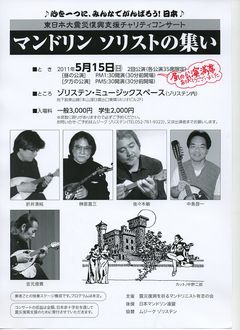

平成23年5月15日(日)

平成23年5月15日(日)今回の旅は、4人で名古屋市千草区の楽器店です。 午前7時00分愛車コルト1500プラスに乗って出発。 我が家を出発してから3時間あまりで名古屋のゾリステンに到着。 チャリティーコンサートまでたっぷり時間があるので一つ目の目的を遂行。 目的とはマンドリンを試奏して気に入ったのがあったら購入すること。 購入するのは私ではなく私を除く3人内の一人。 プロの先生に試奏していただき気に入った音色を確認。 昼食を食べた後はコンサートです。 にっほんのトッププロマンドリニスト5人が勢ぞろい。 私がとやかく言える問題では全くなく、真にすばらしかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

会場のムジークソリステンノ駐車場のすぐ脇に素敵な公園?を見つけました あまり宣伝もしていないし管理も行き届いていないのですが・・・。 竹とカエデとアオキとアジサイが沢山ありその中に大仏様が鎮座されていました。 日本三大大仏の3番目の有力候補は高岡大仏ですが、そのほかに12体もあります。 その12の中にも入っていない大仏ですが、なかなか見ごたえがありました。 名古屋大仏は、曹洞宗桃厳寺にある大仏で昭和62年(1987年)に建立されました。 桃厳寺は織田信長の弟織田信行が、父織田信秀の菩提を弔う為に建立した寺です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

大仏様は座高15mの青銅製で台座に蓮はなく像や鹿、僧侶の像などが取り巻いています。

大仏様は座高15mの青銅製で台座に蓮はなく像や鹿、僧侶の像などが取り巻いています。目、唇、耳等には金箔が施されており、胴体は深緑に塗装されています。 そして大仏さまの左手斜め前方には大仏様の右手のモニューメントがあります。 それを見るとお釈迦様の手のひらのの中の孫悟空を連想してしまいました。 所詮私たちはお釈迦様の手のひらからは抜け出せないのでしょうか? 哀れと言うもおろかなりわが人生ですね。あゝ無常!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

曹洞宗桃厳寺は大仏様に向かって左手の細い石段を上るとドーンと目の前にありました。 階段を上りきったところの右側には灯篭みたいなのがあり願い事を唱えながら3回ると叶うと書いてありました 私はいっぱいの願い事を唱えながら廻りました。(内容は“ヒミツ”です) このお寺は拝観料を1000円納めると怪しい秘宝を拝めると言うことですが、今回は女性同伴でもありご遠慮しました。 男性陣だけ出来たときは絶対1000円を奮発するつもりです。 何れにしても、多くの樹木の中にひっそりと建っているお寺はとても心が鎮まりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

コンサートが終わって午後4時になったのですぐ近くにある「マンドリン音の博物館」へ。

コンサートが終わって午後4時になったのですぐ近くにある「マンドリン音の博物館」へ。しかし、残念ながら無常にも「臨時休館日」の木札がぶら下がっていました。 やむなく「名古屋城」へ向かいましたが、ここも閉館間際の時間切れでアウト。 仕方がないので、遠望写真に納めて帰路に向かいました。 写真の中央の木立の中に小さく静かに建っているのが名古屋城です。 あまりにも遠いので金のシャチホコは見えませんでした。 名古屋は道路が立体的(3D)に錯綜していてナビがあってもなかなかスムーズに走れませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

交通ルールを遵守しながら一路富山に向かって高速を快走しました。 そして夕食のために入ったのが南砺市城端にあるサービスエリア内のクアハウスです。 しかし、ここも閉店時間を過ぎていたためかシャットアウトです。 やむなく小杉ICまで行くことにしました。 小杉まで来たら家はもう目と鼻の先です。 折角ですから、マンドリン購入祝いと無事帰還した祝いをすることになりました。 太閤山地内の大衆居酒屋で夜が更けるまで談笑しました。 酔っ払っていい気分で「代行運転のおじさんごめんなさい!」。 |

平成22年4月3日(土)

平成22年4月3日(土)今回の旅は、松本市までマンドリンのご指導を受けに行きます。 午後12時45分愛車コルト1500プラスに乗って出発。 我が家を出発してから1時間あまりで神岡を通り過ぎ、 双六川と高原川の合流地点、双六渓谷の入り口にてトイレ休憩。 写真はあまりにも流れがキレイだったのでパチリ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

松本市内までは誠に順調に走行できました しかし、松本市内に入ったとたんに猛ラッシュです。 エエッ!今日は土曜日なのになんでこんなに〜 と思っていましたが、先生に聞いて謎が解けました。 私たちの県は観光立県ではないので土日は交通ラッシュが全くありません。 でも、松本は観光地なので土日の方がラッシュになるのだそうです。 快晴の天気と花見直前の観光シーズンが重なったようです。 写真は道場です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3日の日に2時間半4日の日に2時間半のレッスンという計画なので翌日は 快晴の松本市内を散策しながら先生宅に向かいました。 先生宅に向かう途中の景色は周り中が山脈です。 天気が良いので着たアルプスがくっきり見えました。 常念岳の肩の方にぽつんと飛び出ている槍ヶ岳もうれしかったです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

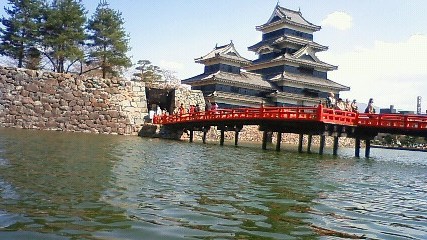

さて2日目のレッスンも無事終わり、私たちは開智学校と松本城を見学しに行きました。 わが国最古の洋風建築小学校の開智学校では古き良き時代の思い出に縋って来ました。 また、国宝松本城は木造建築の粋を集めて建造されただけあって誠に立派なお城でした。 休日でお天気が最高なので、さすがにたくさんの人が来ていました。 あの急な階段では、登り降りがラッシュで待たされました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

帰りの高速道路では命拾いをしました。 実は運転席側の後タイヤがトンネルの出口付近でバーストしたのです。 高速道路の脇に車を止めておそるおそるスペアータイヤと交換しました。 交換が終わる寸前に道路公団の車が来て交通整理をして下さいました。 破れたタイヤをまじまじと眺め、不幸中の幸いと慰め合いました。 K.Yさん、長時間の運転と写真のご提供ありがとうございました。 |

今年の職場スキーツアーは二年ぶりです。 私にとっては現役最期のSKIツアーとなりましたが、私が一番のお気に入りスキー場はやっぱり志賀高原です。 パノラマの雄大さ、適度な斜度、乾いた雪、身が引き締まる寒さなどどれをとっても文句なしです。 今回のツアーもそのすべてを充分満喫いたしました。 写真はジャイアントの頂上から西館山スキー場をバックにしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

高天原、一ノ瀬、ジャイアント、西館山と「焼額山SKI場」を結ぶコースが山の神ゲレンデです。 今回は志賀高原プリンスホテルの西館に宿泊したので、この山の神を通り西館、ジャイアントへ行きました。 この志賀高原スキー場の唯一の欠点は、コース間のアクセスがややつらく相当にきついノルディックを強いられます。 若いときは何とか耐えられたのですが、この歳になるとちょっとーといった感じですね。 動く歩道もありましたが、高齢化社会を先取りしてもっともっと増やしてほしいですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

楽しく滑り終えた後の楽しみは、なんと言ってもお風呂とお食事です。 どうもこのプリンスホテル西館にはいい温泉が出てないらしいです。 でも唯一の露天風呂は、寒風吹きすさぶ中非常に気持ちよく入れました。 夕食は大レストランでいただきました。 バイキング方式で、メニューも豊富で和洋何れも選択できます。 プリンスは外国の方々も沢山宿泊しておられるので国際的な雰囲気です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さて、最期は筆者のすべりです。 何十年もスキーをやっているのに、いまだに上手くなりません。 上体は内傾するし、腰はローテーションするし、基本がなかなか守れません。 体力的には相当低下してきているのですから、基本に忠実がもっとも大切です。 まだまだ、課題の多い私ですが、滑走日数が足りないので、毎年一からの出発になります。 技術の現状維持がやっとといった私です。 革新的技術が身についたら、またいつかご報告します。 |

平成19年9月29日(土)曇り 新潟県上越方面行き 前日までの雨も上がり曇り空ながら安定した天候でした。 マンクラのメンバー5人で、コルトプラス1500CCを駆って新潟県上越市浦川原まで行って来ました。 今回の目的はポルトガルギターとマンドリンとギターを自由に操るユニットのコンサートを聞くことです。 家を午後1時11分に出発し、滑川インターチェンジから北陸自動車道に上り約1時間半で上越ICに到着しました。(2時50分着) コンサートの開始は6時30分ですから、時間的には余裕たっぷりです。 そこで私達は時間をつぶすために、ぶどう園に行くか、高田公園へ行くかを皆さんに相談したところ、高田公園に行くことになりました。 高田公園には平成2年に復元されたばかりの、城としてはまだ出来たてホヤホヤといった高田城の三層櫓があります。 これは出来てまだ新しいのと、桧で作られているのでとても気持ちのいい香りがしました。こんな香りの城ははじめてです。 天守からの眺望を楽しんだあと同じ公園内にある、日本画で有名な小林古径さんの記念館をみて回りました。 それらをじっくり楽しんだあとまた車に乗り、一路浦川原コミュニティーセンターへ向かいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ナビがあったにも拘わらず少し道に迷いましたが、会場に着いたのは丁度開演30分前でした。 コンサート会場に入る前に、チケットの手配でお世話になったS.Kさんに挨拶し、挨拶ももそこそこ早速最前列を確保しました。 席の確保が終わってアンケートを事前記入したり、同梱のマリオネットのチラシを読んで待つこと約20分足らず。 この開演を待っている時間はなんとなく興奮気味というか、落ち着かないと言うか、独特の雰囲気があります。 ステージが始まる前のこういった感情や興奮、期待、緊張といったものは、演奏する側も聞く側も多分似たようなものかも知れませんね。 時間きっかりにお二人が入場され、席についてすぐにオープニング曲の演奏が始まりました。 残念ながら、曲名紹介のパンフがなかったのと知識不足で曲名は失念いたしました。 演奏と演奏の合間にはお二人の軽妙な、そして味のあるトークがあります。 曲の説明やエピソードを聞けるのは、こういった小編成だからこそで、大合奏団ではなかなかお目にかかれない楽しいステージになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ステージが終わり会場を出るとそこにはおなじみマリオネットのCDが販売されています。

ステージが終わり会場を出るとそこにはおなじみマリオネットのCDが販売されています。早速お気に入りのCDを購入してあつかましくも控え室まで訪れてサインをしていただきました。 私が買ったCDはヱグゾチカ・ドラマチカというタイトルで、入っている曲名は--- 1)アッシリアの花喰い鳥〜白い不死鳥〜 2) アトランティック・ロマ(ジプシー) 3)わたしが一番きれいだったとき 4)桜下漂流 5)モラエス通りのブルース 6)第三の男(ハリー・ライムのテーマ) 7)唐街雨情/オリエンタル・レイン 8)舞い落ちてきた天使〜遠い国の同じ痛み〜 9)ディスコ・モスクワ 10)二十一世紀メランコリー 11)ともだちや 12)少年と自転車〜小さな逃走〜 13)月の砂漠 14)カルバドスに酔いしれて 15)マリオネット虹色旅団 です。 どの曲も一輪の花のように清楚で、その脇をスーッと風が吹きぬけたような清涼感、そしてホット癒される愛を感じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2時間たっぷり演奏を堪能したあとは一路帰宅です。 車の中ではたった今聞いたばかりのマリオネットの演奏の興奮が覚めやらぬかの様にマンドリン談義が弾みました。 北陸自動車道のPAでは美味しいコーヒーをご馳走になりながら、いい音楽の余韻に浸りつつ、午後11時には無事家に帰りつきました。 家にかえるや早速、真あたらしいCDをじっくり堪能し、眠りについたのは日付が変わっていたように思います。 写真は小林古径のアトリエで絵を書くまねをしている筆者。 今回のように、片道2時間程度でいけるところで行われるコンサートには、ぜひまた行きたいなと思ったのは私だけではないでしょうね。 機会は与えれれるものではなく自ら作るものであることを実感した新潟コンサートツーリングでした。 |

平成19年3月16日(金)曇り 冬型気圧配置で、とても寒い日でした。 職場の同僚4人で、スバルスーパーレガシーを駆って、一泊二日の温泉旅行に行って来ました。 場所は奥飛騨温泉郷の 元湯 孫九郎(まごくろう)です。 今回の温泉の選定条件は、お湯が濁っていることでした。 濁ってている温泉は、2003年4月に白骨温泉へ行って以来になると思います。 全国の温泉地では、過去に多くの偽装事件(2004年)が幾多もありましたが、今ではそういったことをしっかり反省されて、どこも正真正銘のお湯でしょうから安心ですね。 さて、行く途中ちょっと道を間違え、行き過ぎて反対側から温泉街に入りました。 おかげで、山の樹々に放水をして凍らせた「青たる」なるものを見ることが出来ました。 夜はライトアップされるそうでたのしみです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この福地温泉は、新穂高ロープウェイスキー場(平成15年3月30日廃業)の帰りに、汗を流す立ち寄り湯として、過去2度ほど訪れたことがあります。 そんなことを回想しているうちに、何とか無事に到着いたしました。 家を出てから福地温泉までは、車で約2時間弱ですから、ツーリングの時間としてはちょうどですね。 当温泉地で、1、2を争うと言われるだけあって格式の高そうなお宿です。 玄関の引き戸を開けて中に入ると2頭のツキノワグマの剥製がお出迎えです。 靴のままお入り下さいと書かれた、案内板に従い、エントランスホールの突き当たりにあるフロントへ行きますと、中からは上品な、声のよく通る若女将さんがお出迎えです。 早速、宿帳に記帳を済ませると、お部屋に案内され、お茶を頂戴し、旅の疲れを癒しながら、宿泊の説明を聞きました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

私たちの部屋は二階で、お風呂は地下にあり、露天風呂は、外(当たり前ですが)です。

私たちの部屋は二階で、お風呂は地下にあり、露天風呂は、外(当たり前ですが)です。私は早速、宿から外へのドアを開け、歩いて30秒足らずの露天風呂へと向かいました。 この旅館家族風呂、内風呂、露天風呂と三つも楽しめますが、温泉の詳細はお宿のHPに書いてあります。 男湯は「帝の湯」、女湯は「白帝の湯」と書いた看板を確認し、間違わないように男湯に入りました。 湧出する湯の量がとても豊富で、高い温度のお湯と、低い温度のお湯を調合しています。 今日の湯温はぬるめの調整です、また、今は寒い時期なので、濁り具合は浅めだということでした。 湯量が豊富なので、どの風呂もすべて、かけ流しでとてもきれいです。 私はこの露天風呂に1時間近く浸かり、ゆったりとした、とても貴重な安らぎの時をいただきました。 写真は露天風呂への通路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

左の写真は、見知らぬ方ですが、お風呂の中で、お互いに写真の撮り合いをしておられました。 私は、少々おせっかいかもしれませんが、お二人のカメラを使って写真を撮って上げることにしました。 でも、湯煙が立っているので、顔がかすんでしまい、なかなかシャッターチャンスが無く数枚とりました。 昔のフイルムカメラと違って、今はデジカメですから何枚とっても金額的には、何の支障もありません。 撮った写真がリアルタイムで見れます。 昔のようにD.P.Eから仕上がってくる、ワクワク、ドキドキ感が無いのはちょっぴり寂しいですね。 フイルムカメラのように、シャッターの一押し一押し、一枚一枚にかける情熱と緊張感が薄れてきたように感じます。 「初心ワスルベカラズ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さて午後6時、お楽しみの大懇親宴会です。 80畳以上はあろうかと思はれる大広間での夕食です。 ご馳走は、岩魚の塩焼き、鯉のアライほか、山の幸川の幸満載です。 そして、肴がそろったところで、ビールとお酒を注文し、指しつ指されつです。 飲み進めば、後はお決まりのコースで、同僚先輩の棚卸、家族や自分の自慢話に花が咲き、アット言う間に2時間半です。 はじめは、こんなに沢山、全部食べきれるのかと思ったのですが、とても美味しいので全部平らげました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

私は、九時前には行きたいな、と思っていた「青たる」を見に行って来ました。 宿の防寒用具を借りて、「青たる」までは坂道を登ること8分です。 福地の山奥では、厳冬期の福地壁に自然水が岩からしみでて、水が凍りついて青く垂れ下がる、「青垂」と言われる大きな氷柱が現れ、冬の山奥に神秘的な見事な造形を作り出すのだそうです。 「青たる」は、この現象を再現したものだそうで、ライトアップされ、昼間とは違い、一層幻想的な雰囲気に・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

旅館内にはいたるところにお客様をもてなすための心づくしがありました。

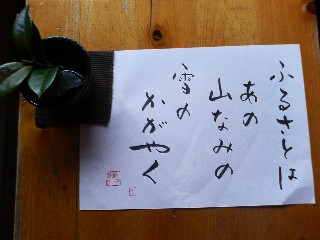

旅館内にはいたるところにお客様をもてなすための心づくしがありました。廊下の側壁や、休憩のためのテーブルには気が利いた言葉や品物が掲げてあります。 昔の、子供の遊び道具や、すばらしい絵画や、調度品は私たち旅人を和ませ、癒すためには欠かせないものです。 それらのものが、でしゃばること無く自然体でそこにあるのはとても嬉しく思いました。 女将さんや、若旦那さんや、若女将さんの心使いと笑顔がとても印象的な今回の湯けむり旅でした。 「また行きたい宿」が、またひとつ増えました。 レガシーありがとう!。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

今回訪れた温泉の詳細は、孫九郎さんのホームページにありますので、興味ある方はご訪問下さい。 奥飛騨 福地温泉 孫九郎さん (岐阜県高山市奥飛騨温泉郷福地1005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成18年8月6日(日)快晴 ほどほどの暑さ 午前6時私たち一行5人を乗せた三菱コルト1500は颯爽とスタートした。 目的地は、長野県の中仙道奈良井宿と山梨県のリゾート地清里です。 塩尻から中仙道を南下して行くこと40分、木曽路12番目の贄川宿を素通りし、しばらく行くと奈良井の道の駅に着きました。 一番目の目的地、奈良井宿で真っ先に出迎えてくれたのが右の写真奈良井大橋です。 この橋は木曾ヒノキで作られた太鼓橋です。チョット気をつけて歩かないと怪我をしそうでした。 まだ、出来てから年数が経っていないようで、新しかったです。 | |||||||||

大橋からは中央線の線路を左に見ながら歩くこと200メートル。ガードをくぐりました。 中央線奈良井駅に向かって右手に奈良井宿のの道標(石碑)がありました。 この石碑も建立間もないようでした。 でも、これを見ると、やっぱり宿場町に来たんだな〜との雰囲気にさせてくれます。 | |||||||||

先の道標を背にして南の方向を見ると目の前に宿場がデーンと構えていました。 この宿場は、俗に奈良井千軒と言われていますから、立ち並ぶ家々のほとんどが宿屋さんです。 妻籠、馬篭みたいな派手さは無く、閑静な佇まいといった感じで、しっとりとした情緒があります。 全長一キロメートルですから、ゆっくり見学すると結構時間が掛かります。 派手さが無いのは、お土産屋さんや食べ物屋さんが少ないことに関係があるのかもしれません。 この宿場町はほんの少しの勾配ですが坂の中にあります。そして漆芸、木工が盛んな、格子戸がとても似合う宿場町でもあります。 | |||||||||

宿場に入って1/3のところには水汲み場があります。(一キロの間に5ヶ所) この日は、おばあちゃんがお水を汲みに来ておられました。 非常にきれいな清水がたっぷり出ていました。 手で触ると、結構冷たく感じるのですが、飲んで見ると思ったより冷たくなかったです。(気温のせい?) | |||||||||

水をいただいたところでゆらりゆらり歩くと、水汲み場の前に石碑がぽつんと立っていました。 高さ約1メートルほどの、その石碑には、「中山道鍵の手」と刻んでありました。 はじめは、チョット意味がわかりませんでしたが、案内パンフレットを読んでそのことの意味がやっと分かりました。

写真でもお分かりのように、そこは道がクランクのように曲がりくねっていました。 この、曲がりくねっているのはただ曲がっているのではなく、江戸時代に、馬がスピードを出して走り抜けるのを防ぐ ためにわざと曲げてあるとのことです。

人に出会い 物に出会い 花に出会い 人生に出会い 良出会いを大切にしたい と書かれた雲版 私たちの心を和ませてくれるこうした心遣いがいたるところにある。 ゆっくり見学しているとお腹が空いてきたので、奈良井駅近くの手打ちそば処楽々亭に入って、そうめんのように細い「ざるそば」をいただきました。 お腹がいっぱいになったところで、奈良井宿を後に一路清里に向かいました。

清里マンドリン音楽祭会場 奈良井宿を出発してから1時間30分で、待望の「清里マンドリン音楽祭」の会場である、清泉寮に到着しました。 この日は、天気は問題なかったのですが、周りに見える山の端には夏特有の雲がかかっており、残念ながら富士山を仰ぐことは出来ませんでした。 写真のように、清泉寮前の広場にはたくさんの老若男女が憩いに来ていました。

演奏会が始まる10分前だと言うのにCDにサインなどしてもらいました。 カバサントリオのご三方にはとてもにこやかにやさしく対応していただきました。 午後3時30分いよいよマンドリン演奏会の始まりです。 プロの人たちでもきっと緊張の極みに達しておられると思うのに、笑顔が出ていました。 そんな中、聞き手側の私たちの方がより緊張していました。

グランパルティータ・マンドリンクヮルテットのメンバー構成は、 マンドリン/川口雅行・高橋和彦 マンドラ/宮武省吾 マンドセロ/石村隆行さんの4人です。 代表のご挨拶中も、真剣にチューニングをするドラとセロ。 皆さんがお持ちの、楽器のメーカー名は良く分かりませんが、ほとんどがオールドと呼べるものだと思います。

「熊蜂の飛行」が始まってしばらくすると演奏がぴたりと止まりました。 セロの石村さんが、スタートタイミングを逸した様です。 苦笑いをするカルテットの面々のナイスショットです。和やかなファミリー的演奏会のみで見られる特別な贈り物でした。 皆さんご存知のようにこの曲は超早弾きの連続する曲です。それを掛け合いしながら寸分の狂いも無く弾いておられました。感動感動です。

第二部はマリオネットでおなじみの吉田剛士さんをゲストに迎えての演奏です。 吉田さんは、自ら秘密兵器と称する、特別なマンドリン?をもってこられました。 写真でお分かりのように、4弦4コースの楽器です。ちなみに、普通のマンドリンは8弦4コースです。 とてもきれいな澄んだ音がしました。 小さいボディーの割には、ボリュームも十分出ていました。 さすがに秘密兵器といわれるだけはあるな〜と感心していたのは私だけではないでしょう。

川口さんのカルテットも吉田さんのマリオネットも普段は別々に活躍しておられます。 ですから、合同練習にそんなに多くの時間を裂けないと思います。 それにもかかわらず、息はぴったりです。さすが日本のマンドリン界を代表する方々ですね。 すばらしい音楽、すばらしいテクニック、心温まる人々、どれをとっても100点満点以上でした。

旅の楽しみのとどめはやっぱりお土産選びですね。 今回の旅行は多くの安らぎと、多くの貴重な体験をいただくとともに、いくらかの技術取得をさせていただきました。 最後になりましたが、ご無理を言ってご同道いただいたA.Kさんご夫妻+お孫さんには誠にありがとうございました。おかげで楽しい旅が出来ました。 また、写真もたくさんいただきありがとうございました。早速利用させていただきました。 機会があればまた行きたいです。 今度はもっとたくさんの人に参加していただけるよう、早め早めの計画を立てます。 今回の旅行記はチョット長すぎたな、と思う人はチャットに書き込んでください。 |

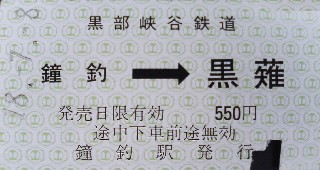

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

黒薙川傍にあり、宇奈月温泉の源泉です。天然石で岩組みした露天風呂の水はエメラルドブルーで、あくまでも透明でした。

|  |

|  |

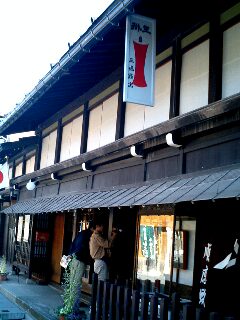

前日までの雨も上がり、すっきりと晴れ上がった3月17日・18日の二日間、飛騨古川へ行って来ました。 古川は昔から城下町として栄えて来ました。 瀬戸川に沿って建つ、造り酒屋の白壁造りの土蔵群をはじめ、古いしっとりとした佇まいを見せる町並み景観は見ごたえがあります。 今回はまだ寒い時期だったので、街中を流れる瀬戸川の錦鯉はいませんでしたが、4月には放流されると思います。またにぎやかになるでしょう。 古川の古い伝統を一所懸命守っている町並み景観は、高山にも優るとも劣らないと思います。 | |

古川の町でも有名なのは、匠の里としての技術と、NHK朝の連続テレビ小説「さくら」の舞台になった「三嶋屋蝋燭店」と「本光寺」でそして、さくらが愛を告白した「大桂の木」ではないでしょうか。 「三嶋屋蝋燭店」が作る蝋燭(ろうそく)はすべて手作りで和蝋燭と呼ばれています。 ご存知のように、和蝋燭は櫨(ハゼ)の木の実を蒸してからそれを絞って、出来た木蝋を和紙の周りに固めて作られます。 ですから、洋蝋燭(パラフイン使用)に比べて、明るくて長持ちする上、風にも強いのです。 お墓参りなどでは、和蝋燭を使えば風や雨など気にする必要はありません。---これは私の経験です。--- | |

加えて、「本光寺」は「円光寺」「真栄寺」との三寺まいりで有名です。今回はその本光寺が目の前に聳え立つお宿に泊まりました。

加えて、「本光寺」は「円光寺」「真栄寺」との三寺まいりで有名です。今回はその本光寺が目の前に聳え立つお宿に泊まりました。私たち一行がわらじを脱いだのは、飛騨荒城川沿いの料亭旅館「八ッ三館」(やっさんかん)といいます。 名前の由来は、初代三五郎さんが富山県の八尾町(富山市)より古川の地に140年前に移り住んだからだそうです このお宿は、小説「あゝ野麦峠」ゆかりの宿としても有名です。 小説「あゝ野麦峠」については「私と読書」のページにチョット書いておきます。 飛騨古川の心のこもったおもてなしはとてもすばらしいものでした。 お宿は、「古い建物の持つ、時を越えた温かさ、昔ながらの気質を、今に受け継ぐ宿」でした。 人良し、お部屋良し、風呂良し、料理良し、景色良しの5拍子そろったお宿でした。 お風呂は、いろいろ趣向を凝らした庭園露天風呂つきです。 お風呂の中には、時間限定付きですが、お酒が用意されています。勿論飲み放題です。 | |

また、レモン風呂、バラ風呂など、心憎いサービスが満開です。 夕食は、日本庭園の中に大蝋燭の光のページェントを繰り広げているのを眺めながらゆったりとした気持ちでいただきました。また、夕食後は、お部屋に笹でくるんだ混ぜご飯や紫蘇にぎりがサービスで運ばれました。 至れりつくせりといったおもてなしで、お値段は今の言葉で言えば、リーズナブルといったところでしょうか。 飛騨古川を基点に高山⇒穂高⇒乗鞍⇒数河⇒天生峠⇒白川など見所いっぱいです。 春よし夏よし秋よし冬良しと、オールシーズンオールマイティーの観光スポットです。 | |

また、☆飛騨古川まつり会館☆も見所の一つです。迫力と臨場感満点の立体映像シアターが絶対お勧めです。 飛騨の古川で最も大きなまつりでは勇壮な「起こし太鼓」(4月19日・20日)が町内を練り歩きます。 私は見たことないのですが立体画像で見る限り必見の価値は十分にありそうです。

また、☆飛騨古川には沢山の地酒があります。銘柄は写真で確かめて下さい。 上記記事の中の掲載写真の一部は人様の借り物です。提供者のM.Yさん誠にありがとうございました。 |

マンクラ4人組名古屋のマンドリンコンサートへ

マンクラ4人組名古屋のマンドリンコンサートへ